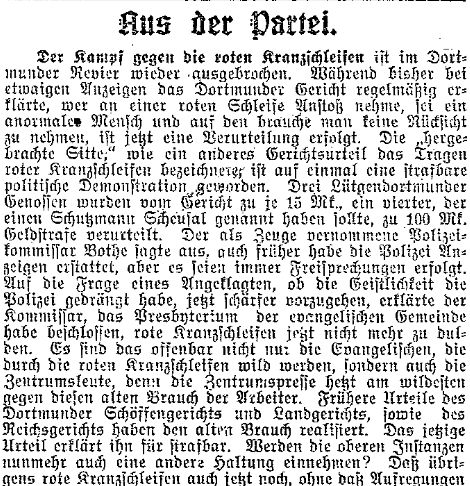

Dortmunder Gericht verurteilt Sozialdemokraten wegen roter Kranzschleifen

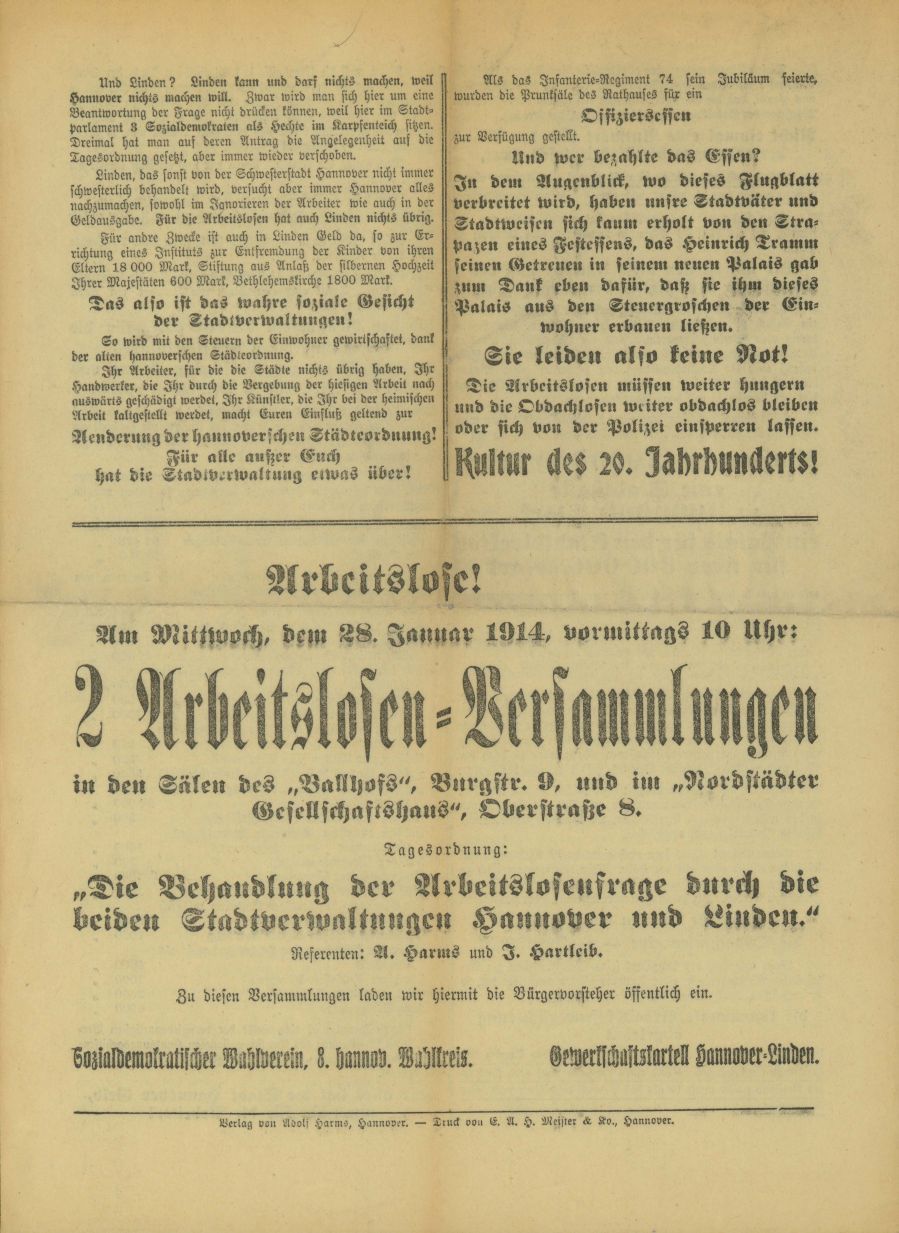

Rote Kranzschleifen waren im Kaiserreich ein fester Bestandteil sozialdemokratischer Totenehrung. Sie wurden als Symbol für soziale Demokratie, Freiheit und Gleichheit verstanden. Traditionell wurde so auch alljährlich am 18. März den ›Märzgefallenen‹ der Revolution von 1848 auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichshain gedacht. Während die staatlichen Verbote zum öffentlichen Tragen von roten Abzeichen seit Ende des ›Sozialistengesetzes‹ 1890 gelockert worden waren, wurden aufgebrachte Sprüche noch immer auf ihren politischen Gehalt hin überprüft. Zudem gab es Kirchengesetze, die rote Kranzschleifen auf Friedhöfen weiterhin verboten.[1] Seitens der Gerichte wurden diesbezügliche Anzeigen jedoch meist mit Freisprüchen bedacht. Wie der »Lübecker Volksbote« am 6. Februar 1914 berichtete, änderte ein Dortmunder Gericht diese Verfahrensweise und verurteilte vier Genossen. Dass dies kein Grund war, auf rote Kranzschleifen zu verzichten, verdeutlichte der »Volksbote« anhand der Beerdigung der Opfer des Unglücks im Steinkohlebergwerk »Zeche Minister Achenbach« in Lünen. Am 30. Januar 1914 war es dort zu einer Schlagwetterexplosion gekommen. Die Beerdigung verlief trotz der »mächtigen, prachtvollen roten Schleifen« ruhig.

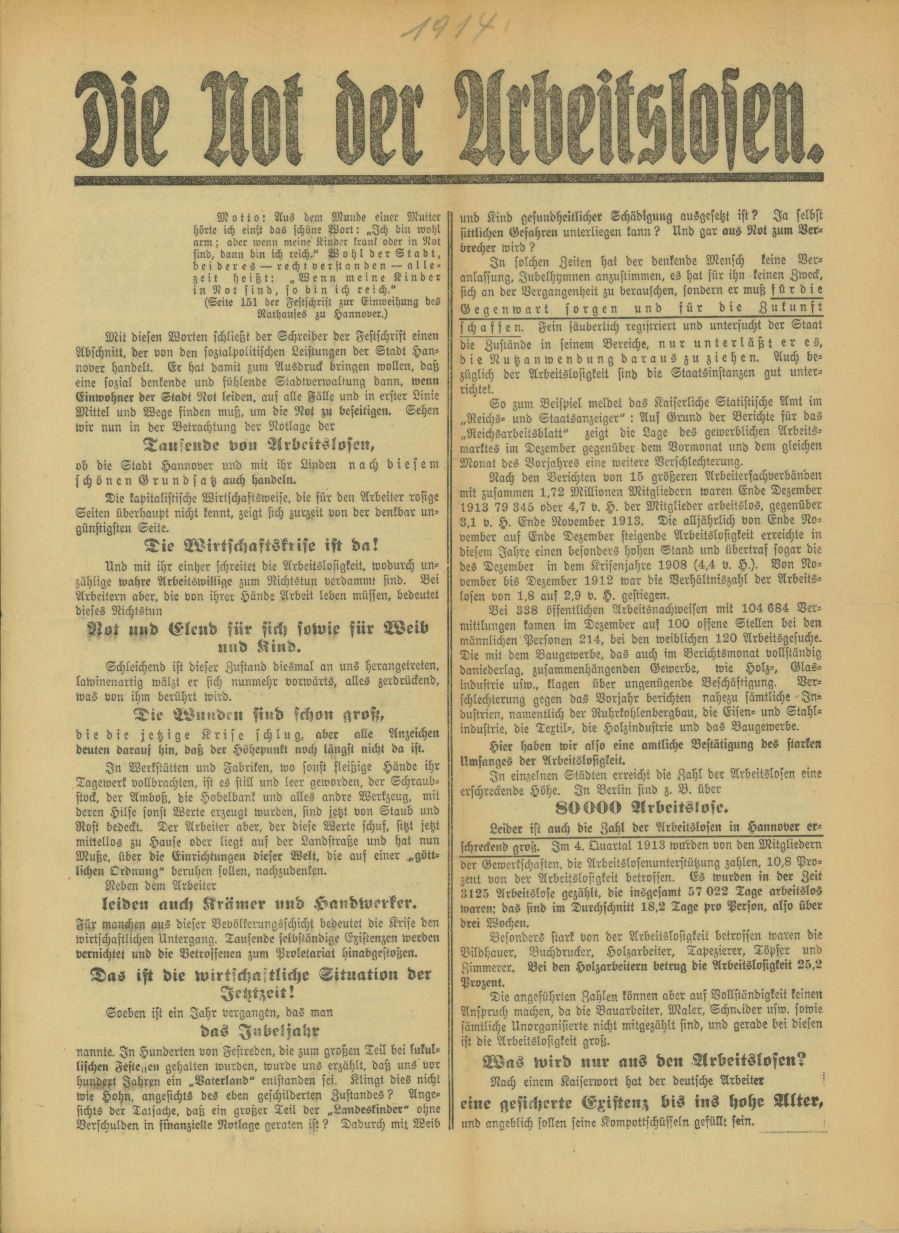

Kranzniederlegung im Andenken an die ›Märzgefallenen‹ auf dem Friedhof Berlin-Friedrichshain um 1910. Die Polizei zensiert Kranzschleifen. Quelle: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Link zur Quelle: »Lübecker Volksbote« vom 6. Februar 1914

[1] Vgl. Sebastian Kranich/Axel Wacker, Symbolische Kommunikation. Rote Kranzschleifen auf Sächsischen Friedhöfen, in: Gert Melville (Hrsg.), Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart, Köln/Weimar/Wien 2001, S. 569–584, hier: S. 575.